動画編集のキャッシュ保存や一時的な作業場所としての高速なSSDドライブが欲しいgoldear@goldear820です。

特にAdobe AfterEffectsは、システムドライブとフッテージが保存されているドライブは別々にすることが推奨されており、かつフッテージドライブは読み書きが高速なドライブが望ましいです。

キャッシュ保存上限は設定できるのですが、かなりドライブを圧迫するんですよね。。。

先日、組み上げた小型ハイエンドPCのマザーボード裏面に2基のNVMe SSDを追加できるのですが、ケース内のエアフローが全く無い場所に高発熱なNVMeを設置することになります。

今回は高発熱なNVMe SSD が発熱による性能劣化なく使用できるのか、確認してみました。

目次

PC構成

Seagate FireCuda 530 1TB

今回はSeagate FireCuda 530 1TB を選択しました。

選択基準としてはPCIe gen4 x4 対応の理論値64Gbpsに迫る読み書き性能と、TBW(Total Bytes Written) の高さです。

特にTBWは他社製 1TB製品と比較して倍以上の1250TBと高かったのでしたので、これが決定打となりました。

以下、詳細仕様記載のデータシートです。

Seagate FireCuda 530 データシート PDF ※直リン

Seagateは2009年頃に同社製HDDに致命的な不具合を出して、敬遠しがちでしたが、消えても構わないデータやキャッシュを保存する程度であれば使ってもいいかなと最近は思っています。

本SSDは基本保証5年に加えて、購入3年内であればデータリカバリーサービスを受けることができます。他社製ではあまり見かけないサービスです。以前の不具合のこと、気にしてるんですかね?

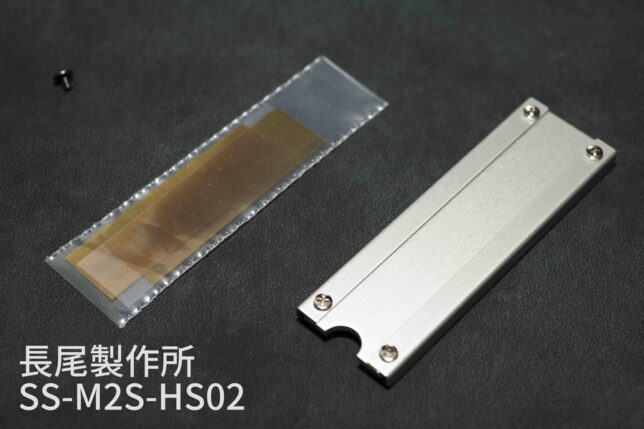

長尾製作所 M.2 SSD ヒートシンクカバー SS-M2S-HS02

NR200P MAX のマザーボード裏面はほとんど隙間がなく、使用できるヒートシンクは限られます。背の高いヒートシンクは使用できません。

今回は長尾製作所のSS-M2S-HS02 のヒートシンクカバーを選択しました。

小型PCケースに取り付けることを想定しているようで、非常にコンパクトなヒートシンクカバーとなっています。

サーバルパッド 0.5mm, ヒートシンクカバー: 2.0mm, サイドフレーム: 0.6mm の全てを取り付けた際の全高は4.8mmと非常にコンパクト。さらにサイドフレームは取り外すことも可能。

どこまで冷えるかは分かりませんが、小型のヒートシンクはあまりないので、小型PCケース利用時にはとてもありがたい製品です。

ヒートシンクカバーはSSDに被せるだけなので、耐熱絶縁ポリイミドテープで固定します。本製品は固定に使用したテープを剥がすことを考慮されており、細かい気遣いも良いですね。

M.2 SSDは製品に貼り付けてあるラベルを剥がすと製品保証が無くなるものがあります。

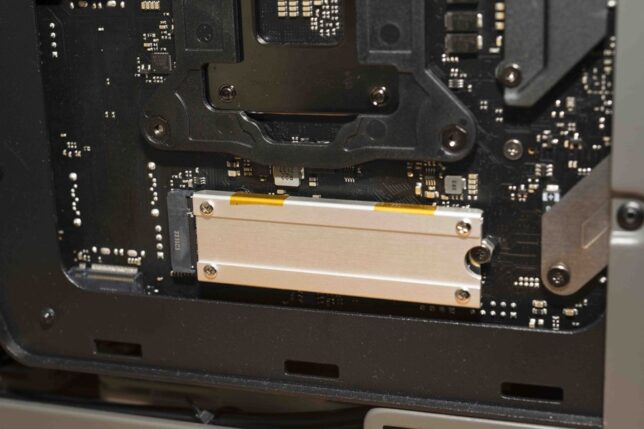

マザーボードに取り付け

NR200P MAX のサイドカバーは問題なく閉じることができ、接触もしていなさそうです。同シリーズのNR200(無印)/NR200P もサイド構成はあまり変わらないはずなので、多分このヒートシンクカバーは使用できると思います。

温度測定ツール

温度測定はCrystalDiskMark と HWINFO64 の2つ使います。

ストレージの読み書き速度を測定するベンチマークツールです。ストレージに対して無駄に読み書きを行うため実行は最小限に抑えます。

PCの各種センサ情報を読み取るツールです。センサ情報をCSV形式で出力することが可能で、今回はNVMe SSDの温度と読み書きデータ量を取得してグラフ化します。

温度測定結果

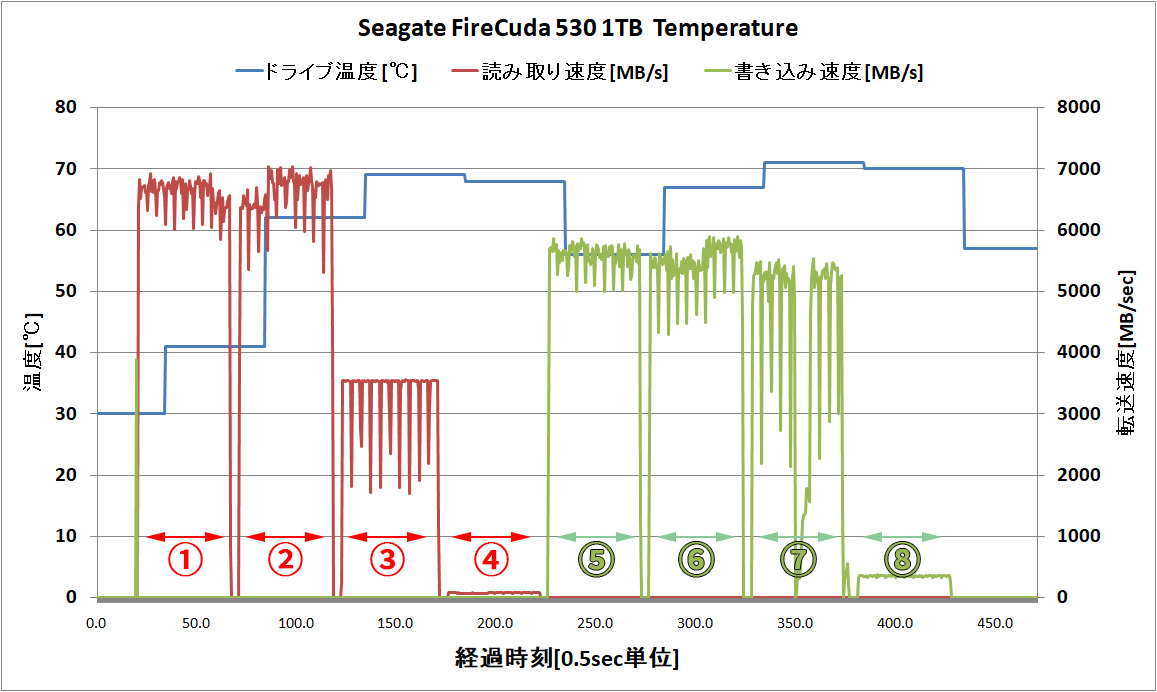

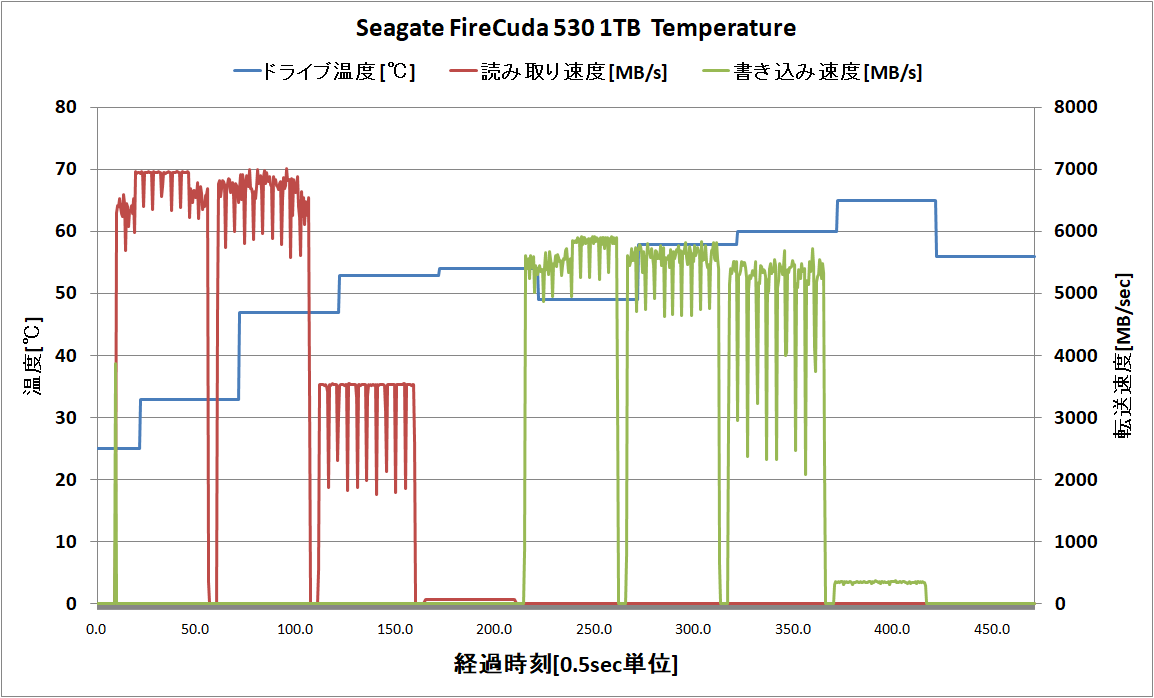

CrystalDiskMark の設定を「NVMe SSD」、テスト回数:9回, テストサイズ:2GiBにセットして、HWINFO64でセンサログを取得します。室温は約25℃です。

ヒートシンクカバーなし測定

図中①~⑧の間がCrystalDiskMark が実行された区間であり、それぞれは以下のように対応しています。

READ

①: SEQ1M Q8T1

②: SEQ128K Q32T1

③: RND4K Q32T16

④: RND4K Q1T1

WRITE

⑤: SEQ1M Q8T1

⑥: SEQ128K Q32T1

⑦: RND4K Q32T16

⑧: RND4K Q1T1

まずは長尾製作所のヒートシンクカバーを付けずに素の状態で測定しました。

FireCuda 530の動作時内部温度は0~70℃とデータシートに記載されていますが、⑦区間(RND4K Q32T16)で70℃を超えています。

そのせいなのかサーマルスロットリングが効いて、一時的ですが転送速度が落ち込んでいます。

やはりヒートシンクなし運用だと発熱が厳しそうですね。

ヒートシンクカバーあり測定

次にヒートシンクカバーを取り付けて、再度測定しました。

温度は緩やかに上昇しますが、測定時の最大温度は65℃で動作時内部温度に収まっています。

サーマルスロットリングも発生していなさそうです。小型のヒートシンクカバーでもしっかりと効果はありそうですね。

まとめ

先日組んだNR200P MAXのマザーボード背面にNVMe SSD を取り付けて、発熱具合を測定しました。

コンパクトすぎて効果があるのか不明だった長尾製作所製のヒートシンクカバーを取り付けてみたところ、十分効果がありSSDの同時内部温度内に収めることができました。

しばらく使用してみて問題なさそうだったら、このまま運用してみようと思います。

コメント